Derrière l’apparente innocuité de l’argument « je n’ai rien à cacher » se cache un dangereux malentendu sur la nature de la vie privée. Loin d’être un simple espace de dissimulation, elle constitue un droit fondamental dont l’érosion menace l’autonomie individuelle et les fondements démocratiques. Décryptage d’un mythe qui sert trop souvent à légitimer la surveillance de masse. Ce article est basé sur une recherche beaucoup plus complète, menée avec l’aide (soutenue) d’outils d’intelligence artificielle. Le texte complet de ce document est disponible ici.

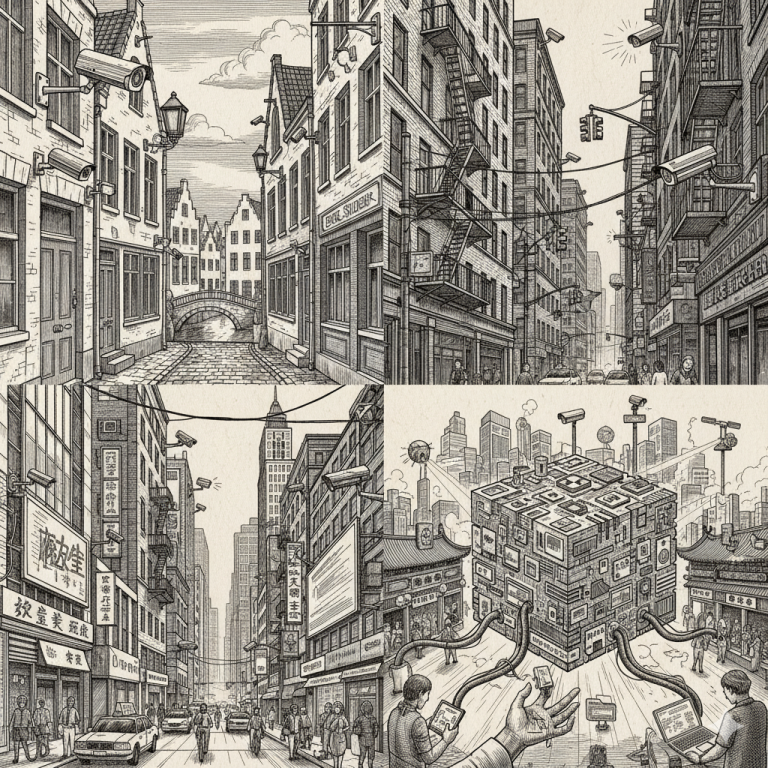

Face aux dispositifs de surveillance généralisée, un argument revient sans cesse pour justifier l’expansion du contrôle étatique ou corporatif : « Si vous n’avez rien à cacher, vous n’avez rien à craindre ». Promu par les gouvernements eux-mêmes, ce raisonnement présente la vie privée comme un luxe superflu, réservé à ceux qui auraient quelque chose à se reprocher. Cette rhétorique constitue pourtant une erreur logique qui déplace le débat de la légitimité de la surveillance vers la culpabilité supposée des citoyens.

Un droit fondamental réduit à un secret honteux

L’erreur première de cet argument réside dans sa définition étriquée de la vie privée, assimilée à la dissimulation d’activités illégitimes. Or, le droit international consacre la vie privée comme un droit humain inaliénable. L’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme stipule que nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée. Ce terme « arbitraire » est crucial : toute ingérence, même sécuritaire, doit être justifiée, nécessaire et proportionnée.

La Convention européenne des droits de l’homme étend cette protection bien au-delà du simple secret. Elle couvre l’intégrité physique et psychologique, la protection des données personnelles, l’identité ou encore la réputation. Le Règlement général sur la protection des données reconnait que les données personnelles sont un prolongement de la vie privée des individus.

Ce cadre juridique renverse la charge de la preuve. Ce n’est pas au citoyen de justifier son besoin de vie privée, mais à l’État de prouver la nécessité absolue, la légalité et la proportionnalité de toute ingérence. Philosophiquement, la vie privée n’est pas l’acte de cacher l’information, mais la capacité de la protéger et de la contrôler. Elle constitue la condition nécessaire à l’autonomie personnelle et à la dignité humaine. Perdre le contrôle de ses informations personnelles, c’est perdre le contrôle de qui nous sommes.

Quand la technologie crée la culpabilité

L’argument « rien à cacher » présuppose une infaillibilité technologique inexistante. La reconnaissance faciale, loin d’être un miroir parfait de la réalité, est une technique probabiliste génératrice d’erreurs. Les faux positifs – lorsqu’un algorithme identifie à tort un innocent comme suspect – constituent un défaut de conception inhérent. Le port d’un masque peut multiplier ce taux d’erreur par dix ou cent selon les algorithmes.

Ces erreurs détruisent des vies. Robert Williams ou Portia Woodruff, enceinte de huit mois, ont été arrêtés à tort suite à des identifications erronées. L’individu « innocent » devient soudainement coupable aux yeux d’une machine, le fardeau de la preuve s’inverse. Il doit activement prouver son innocence contre l’autorité perçue d’un système « objectif ».

Pire encore, ces technologies perpétuent les discriminations. L’étude Gender Shades a révélé que le taux d’erreur maximal pour les femmes à peau foncée atteignait 34,7 pour cent, contre 0,8 pour cent pour les hommes à peau claire. L’innocence d’une femme noire est donc quarante-trois fois plus susceptible d’être remise en question par la machine que celle d’un homme blanc. L’argument « rien à cacher » apparait ainsi comme un argument de privilégié, valable uniquement pour ceux appartenant aux groupes démographiques dominants.

L’érosion silencieuse de la démocratie

Au-delà des préjudices individuels, la surveillance de masse génère un effet dissuasif qui ronge le corps social. Sachant qu’ils peuvent être observés et identifiés, les citoyens modifient leur comportement pour éviter d’attirer l’attention. Cette autocensure affecte directement les libertés fondamentales : liberté d’expression, de réunion, de manifester.

Un citoyen peut renoncer à participer à une manifestation pacifique par peur d’être fiché, craignant que cette participation lui nuise professionnellement. La surveillance n’a pas besoin d’arrêter les manifestants pour tuer la manifestation, elle doit simplement les identifier. Ce chilling effect empêche des citoyens ordinaires de devenir des participants actifs à la démocratie. La surveillance ne punit pas seulement le crime, elle empêche l’exercice de la citoyenneté.

Parallèlement, le capitalisme de surveillance transforme les données comportementales en matière première. L’objectif n’est plus seulement de surveiller, mais de prédire et modifier le comportement humain à des fins de profit. L’individu « innocent » devient la cible principale, non comme criminel à arrêter, mais comme consommateur à influencer ou citoyen dont le vote peut être manipulé. Le scandale Cambridge Analytica a illustré comment des données « innocentes » peuvent être transformées en arme contre les processus démocratiques.

Les leçons ignorées de l’histoire

L’argument « rien à cacher » repose sur une confiance aveugle dans la bienveillance permanente du pouvoir. L’histoire démontre que les infrastructures de surveillance, une fois construites, sont systématiquement détournées. La Stasi en RDA ne cherchait pas à trouver des criminels mais à collecter des informations triviales sur six millions de personnes. Ces données « innocentes » étaient ensuite armées pour ruiner des réputations, isoler des individus, détruire des carrières, sans que les victimes ne comprennent pourquoi.

Plus contemporain, le système de crédit social chinois transforme le binaire coupable-innocent en score continu. Traverser au feu rouge ou fumer dans un train fait baisser la note sociale, entrainant l’interdiction de voyager en avion ou train. En avril 2018, plus de quinze millions de déplacements avaient déjà été bloqués. Le système force une conformité comportementale absolue où les gens n’ont « rien à cacher » non parce qu’ils sont libres, mais parce que la surveillance est si totale qu’elle a éliminé toute déviance.

Reprendre le contrôle du débat

L’argument « rien à cacher » s’effondre face à l’analyse rigoureuse. Il confond vie privée et secret, ignore les erreurs et biais technologiques, méconnait les préjudices collectifs et fait preuve d’amnésie historique. La vraie question n’est pas « avez-vous quelque chose à cacher » mais « voulons-nous vivre dans une société où nous devons constamment prouver notre innocence à une machine ».

Protéger la vie privée n’est pas un acte individualiste de dissimulation. C’est un acte collectif et politique essentiel pour préserver l’espace de l’autonomie, de la dignité et de la dissidence, sans lequel une société libre ne peut exister. Face à la surveillance de masse, l’innocence des citoyens n’est pas une protection mais une donnée sans pertinence.

#ViePrivée #DroitsHumains #SurveillanceDeMasse #LibertésPubliques #ProtectionDesDonnées #DémocratieNumérique #ReconnaissanceFaciale #BiaisAlgorithmiques #RGPD #DroitÀLaViePrivée