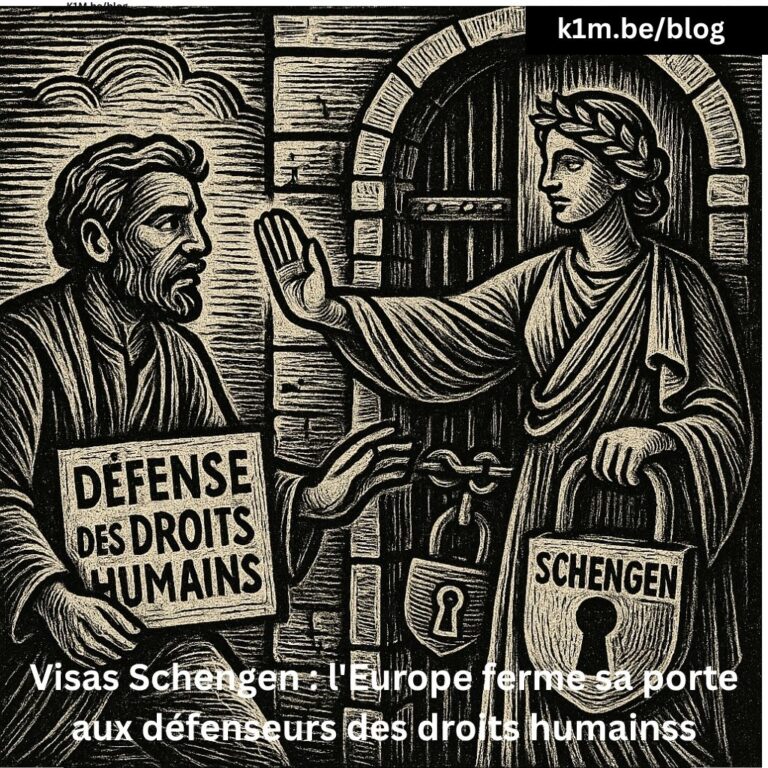

Obtenir un visa Schengen relève du parcours du combattant pour les défenseurs des droits humains d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient. Dans un nouveau rapport, Amnesty International dénonce un système qui exclut les voix du Sud des forums décisionnels internationaux et contredit les engagements européens en matière de droits humains.

Dans l’espace Schengen européen, les systèmes de visas fonctionnent comme un véritable parcours d’obstacles pour les défenseurs des droits humains venus de différentes régions du monde. Par conséquent, nombre d’entre eux se voient empêchés de participer à des forums décisionnels importants. Or, ces obstacles sont en totale contradiction avec les droits et les valeurs que les États Schengen prétendent défendre, dénonce Amnesty International dans un rapport publié le 20 octobre 2025.

Intitulé Fermer la porte ? Comment les politiques en matière de visas dans l’espace Schengen européen nuisent aux défenseurs des droits humains, ce rapport documente les nombreux obstacles auxquels sont confrontés les militants de 104 pays soumis à des restrictions en matière de visas. Ces pays se situent principalement en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Lorsque ces défenseurs tentent d’obtenir des visas de courte durée pour se rendre dans l’espace Schengen, c’est afin de mener des actions de plaidoyer, de créer des réseaux ou de se mettre à l’abri des risques auxquels ils sont exposés dans leur pays.

Dès lors, l’impact négatif sur leur mobilité équivaut à une discrimination indirecte. En effet, ces défenseurs des droits humains sont pour la plupart racialisés comme étant noirs, asiatiques et/ou musulmans, souligne l’analyse de l’organisation.

Des voix exclues des espaces décisionnels

« L’impossibilité d’obtenir un visa Schengen signifie que les voix et les témoignages des défenseurs des droits humains des pays du Sud sont exclus des forums où sont prises des décisions qui affectent profondément leur vie », affirme Erika Guevara Rosas, directrice principale de la recherche, du plaidoyer, des politiques et des campagnes à Amnesty International.

« Si les États Schengen ont le droit de décider qui entre sur leur territoire, l’impact de leurs systèmes de visas sur les défenseurs des droits humains de 104 pays représente un décalage flagrant entre ce à quoi ils se sont engagés, à travers leurs lignes directrices et autres engagements visant à protéger les défenseurs des droits humains, et ce qu’ils font réellement. »

« Il est indispensable de garantir aux défenseurs des droits humains un accès fiable, prévisible, transparent et rapide aux visas Schengen de court séjour afin de leur permettre d’exercer leur droit de défendre les droits sans discrimination. »

Un parcours semé d’embûches

Le code des visas de l’UE, l’instrument législatif régissant les visas Schengen de court séjour, permet d’accepter au cas par cas les demandes qui ne remplissent pas toutes les conditions requises. Pourtant, les personnes qui reçoivent et traitent ces demandes – y compris les prestataires de services externes – semblent souvent ignorer l’existence de cette flexibilité. Résultat : de nombreux obstacles surgissent, notamment le rejet des demandes avant même qu’elles n’atteignent le stade de la prise de décision.

Le premier obstacle est simplement de savoir où déposer une demande. De nombreux États Schengen n’ont pas de représentations diplomatiques dans tous les pays soumis à des restrictions en matière de visas. Par conséquent, les défenseurs des droits humains peuvent être contraints de se rendre dans un autre pays pour déposer leur demande, ce qui peut s’avérer financièrement prohibitif ou présenter un risque pour leur sécurité.

S’ajoutent à cela d’autres obstacles : le temps nécessaire pour obtenir un rendez-vous, l’attente d’une décision et la durée de validité des visas. Dans certains cas, les visas sont délivrés trop tard ou pour une période si courte qu’ils ne tiennent compte ni du temps nécessaire pour se rendre sur place et en revenir, ni des éventuels retards de vol.

De plus, les demandeurs de visa sont souvent tenus de fournir une longue liste de pièces justificatives, comprenant généralement des preuves de leurs moyens financiers : situation professionnelle, bulletins de salaire ou preuves de propriété immobilière. Or, cela est particulièrement difficile pour les militants, en particulier ceux qui sont les plus marginalisés et discriminés.

Une défenseuse des droits humains issue de la communauté dalit au Népal témoigne : « Ils demandent des relevés bancaires à ceux qui souhaitent se rendre dans un État Schengen. Imaginez ce que cela signifie pour des personnes qui vivent dans une situation où elles ne peuvent même pas gagner leur vie au quotidien. Certaines personnes qui souhaitent mener des actions de plaidoyer au niveau international peuvent ne pas disposer de ces moyens, car elles sont défenseuses des droits humains et la plupart de leurs actions de plaidoyer sont menées à titre bénévole. »

Une discrimination indirecte par la race

Ces obstacles entraînent une discrimination indirecte à l’égard des défenseurs des droits humains. En effet, les politiques en matière de visas Schengen ont un impact disproportionné sur les demandeurs issus de minorités racialisées. Bien que les règles en matière de visas soient apparemment neutres sur le plan racial – puisqu’elles ne mentionnent pas explicitement la race ou l’origine ethnique comme motifs de traitement différencié – il existe une forte corrélation entre les pays soumis à des restrictions en matière de visas et les populations racialisées comme noires, asiatiques et/ou musulmanes.

Des avancées timides, mais insuffisantes

En juin 2024, la Commission européenne a publié une version révisée du Manuel des visas de l’UE, qui comprend désormais des exemples pratiques illustrant comment faciliter les demandes de visa des défenseurs des droits humains.

Amnesty International se félicite de cette évolution. Toutefois, l’organisation appelle les pays de l’espace Schengen à veiller à ce que ce manuel révisé soit largement diffusé et pleinement mis en œuvre. Il est crucial que les agents des services des visas du monde entier – y compris les prestataires de services externes – soient pleinement formés à la manière de faciliter les déplacements des défenseurs des droits humains.

Par ailleurs, l’organisation demande aux pays Schengen de collecter des données ventilées par race et origine ethnique afin de mettre fin à la discrimination dans le système des visas, ainsi que d’élaborer et de mettre en œuvre une procédure de visa facilitée pour les défenseurs des droits humains, incluant un traitement accéléré des demandes. En outre, les pays Schengen devraient délivrer plus régulièrement des visas à long terme et à entrées multiples, qui constituent des outils de protection essentiels permettant aux militants de voyager lorsque nécessaire sans avoir à franchir à chaque fois les mêmes obstacles bureaucratiques.

Contexte

L’espace Schengen comprend 29 pays, dont la plupart sont des États membres de l’UE, ainsi que des pays non membres tels que la Suisse et la Norvège. Tous sont liés par le code des visas de l’UE pour la délivrance de visas Schengen de courte durée.

Pour ce rapport, Amnesty International s’est entretenue avec 42 organisations internationales – basées à la fois dans l’espace Schengen et dans des pays soumis à des restrictions en matière de visas – qui ont facilité les déplacements de centaines de défenseurs des droits humains au fil des ans. L’organisation a également recueilli les témoignages de 32 défenseurs ayant une expérience directe des procédures de visa.

#DroitsHumains #VisaSchengen #Discrimination #LibertéDeMouvement #AmnestyInternational #DefenseursDesDroitsHumains #Europe #Justice #Migrations #DiscriminationRaciale