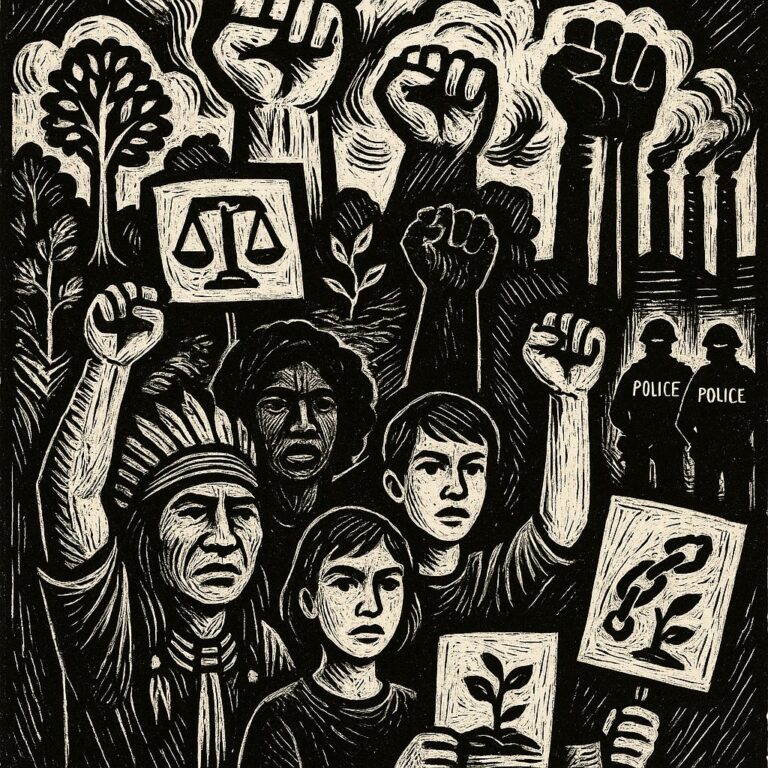

Les défenseurs des droits humains engagés pour le climat et une transition juste font face à une répression croissante alors qu’ils tentent de protéger nos droits fondamentaux face à la crise climatique. Le nouveau rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies, Mary Lawlor, expose l’ampleur alarmante de cette violence institutionnelle.

Le changement climatique constitue déjà une crise des droits humains d’une ampleur sans précédent. Entre 3,3 et 3,6 milliards de personnes vivent dans des contextes hautement vulnérables aux effets du réchauffement. Pourtant, les États ne répondent pas à cette urgence avec les mesures nécessaires, malgré leurs obligations juridiques au titre de l’Accord de Paris et du droit international des droits humains. Plus grave encore, ils criminalisent, répriment et excluent celles et ceux qui défendent le droit à un environnement sain.

Des contributions essentielles systématiquement ignorées

Partout dans le monde, des défenseurs des droits humains trouvent et mettent en œuvre des solutions concrètes. Au Brésil, le Mouvement des travailleurs ruraux sans terre a planté 25 millions d’arbres. En Colombie, des communautés afro-descendantes et autochtones ont obtenu la reconnaissance juridique du fleuve Atrato et créé un modèle pionnier de conservation. Aux Philippines, la restauration de forêts de mangroves a protégé plus de 3000 personnes lors du typhon Rai en 2021.

Les peuples autochtones, dont les territoires concentrent une biodiversité cruciale, jouent un rôle déterminant dans la lutte contre la déforestation et la réduction des émissions. Les femmes défenseures, malgré des obstacles spécifiques liés aux discriminations de genre, sont en première ligne de ces mobilisations, y compris dans des zones de conflit.

Pourtant, ces réussites s’obtiennent souvent sans soutien étatique, voire dans un contexte d’hostilité ouverte. Quand des États accompagnent effectivement ces initiatives – comme le Brésil fournissant des hélicoptères pour larguer des semences – cela demeure l’exception plutôt que la règle.

Une criminalisation multiforme et systématique

Le rapport documente une tendance inquiétante : l’utilisation abusive du droit pénal pour sanctionner l’activisme climatique pacifique. Les défenseurs se voient accusés d’infractions aussi diverses qu’inappropriées : intrusion, trouble à l’ordre public, sédition, conspiration criminelle, financement du terrorisme, voire tentative d’aide au suicide. Cette diversité même illustre la volonté des autorités de trouver n’importe quel prétexte légal pour réprimer.

En Ouganda, 129 personnes ont été arrêtées pour avoir manifesté pacifiquement contre le pipeline pétrolier d’Afrique de l’Est, malgré les préoccupations légitimes quant à son incompatibilité avec l’objectif de limiter le réchauffement à 1,5°C. Aux États-Unis, près de 1000 affaires pénales ont visé les opposants au pipeline Line 3, dans un contexte de collaboration étroite entre police et entreprises.

En Allemagne, des membres du groupe Letzte Generation font face à des accusations relevant normalement du crime organisé, avec perquisitions de domiciles, gel de comptes bancaires et surveillance des communications. Au Royaume-Uni, le Public Order Act de 2023 criminalise désormais des tactiques de protestation jusqu’alors tolérées, conduisant à des peines de prison pour des actions comme une marche lente de 30 minutes.

Une violence qui va au-delà du judiciaire

La répression ne se limite pas aux poursuites pénales. Le rapport révèle l’usage systématique de la violence policière, notamment de techniques de contrainte douloureuses contre des manifestants pacifiques, et des fouilles intrusives dégradantes. En Italie, 21 personnes arrêtées lors d’une manifestation d’Extinction Rebellion ont été détenues sept à huit heures sans accès à un avocat, l’une d’elles subissant une fouille corporelle invasive.

Les menaces de mort, la surveillance, les campagnes de diffamation et l’assimilation à des « écoterroristes » sont monnaie courante. En France, le ministre de l’Intérieur de l’époque a qualifié le mouvement Les Soulèvements de la Terre d' »écoterrorisme », avant de tenter sa dissolution – une décision finalement annulée par le Conseil d’État. En Espagne, Extinction Rebellion et Futuro Vegetal ont été désignés comme groupes de « terrorisme intérieur ».

Les poursuites-bâillons (SLAPP) constituent une autre arme de dissuasion massive. La condamnation de Greenpeace États-Unis à verser plus de 660 millions de dollars dans l’affaire du pipeline Dakota Access illustre l’ampleur des moyens déployés pour faire taire la contestation.

Des groupes particulièrement vulnérables

Les femmes défenseures du climat subissent des risques spécifiques : stigmatisation sociale, menaces de violence sexuelle, exclusion des processus décisionnels, intimidation sexiste en ligne. Leur leadership essentiel dans des contextes aussi divers que l’Ukraine, la Syrie ou la Palestine se heurte à des obstacles structurels liés aux inégalités de genre.

Les défenseurs autochtones paient le prix le plus lourd. Le Centre de ressources sur les entreprises et les droits humains a recensé 157 attaques contre des défenseurs dans le secteur des minéraux de transition entre 2010 et 2024, touchant de manière disproportionnée les peuples autochtones. Des centaines de meurtres sont documentés chaque année par Front Line Defenders et Global Witness.

Les journalistes couvrant les questions climatiques ou les manifestations font également l’objet d’arrestations arbitraires, de menaces, de poursuites-bâillons et d’autocensure par crainte de représailles. Au Royaume-Uni, des responsables policiers ont ordonné des arrestations illégales de journalistes couvrant des protestations de Just Stop Oil.

Une exclusion des espaces de décision

Paradoxalement, alors que la Conférence des Parties (COP) devrait constituer un espace privilégié de participation des défenseurs, elle est devenue un lieu d’exclusion et de risques. Les COP organisées en Égypte (2022), aux Émirats arabes unis (2023) et en Azerbaïdjan (2024) se sont tenues dans des pays où l’espace civique est sévèrement restreint, exposant les participants à la surveillance, à la détention et aux représailles.

Les obstacles sont multiples : manque de transparence des accords avec les pays hôtes, déséquilibres régionaux, coûts prohibitifs, difficultés d’obtention de visas, restrictions à la liberté d’expression et de réunion sur place, obstacles bureaucratiques. Cette exclusion prive les négociations climatiques des voix les plus légitimes et les mieux informées sur les solutions à mettre en œuvre.

Une impasse démocratique face à l’urgence

Le constat est sans appel : il ne peut y avoir de solution autoritaire à la crise climatique. L’atténuation efficace du changement climatique et une transition véritablement juste nécessitent la participation pleine et entière des défenseurs des droits humains. Leur répression compromet directement notre capacité collective à faire face à la plus grande menace pour les droits fondamentaux de notre époque.

La Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme, adoptée par consensus à l’Assemblée générale des Nations Unies en 1998, garantit pourtant le droit de toute personne de promouvoir et défendre les droits humains, y compris par des activités pacifiques contre leurs violations. Le droit d’opposition pacifique englobe non seulement les violations déjà commises, mais aussi leurs risques et causes profondes – ce qui inclut sans équivoque l’inaction climatique.

Les récentes décisions judiciaires, notamment l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire KlimaSeniorinnen contre Suisse (2024) et l’avis du Tribunal international du droit de la mer (2024), confirment le lien indissociable entre changement climatique et droits humains. Pourtant, ces avancées juridiques se heurtent à l’inertie ou à l’hostilité des États.

Des recommandations pour un changement de cap

La Rapporteuse spéciale formule des recommandations claires. Les États doivent créer un environnement sûr permettant aux défenseurs de travailler sans crainte de représailles, cesser toute stigmatisation, garantir que leur législation sur les rassemblements respecte le droit international, et légiférer contre l’utilisation abusive du droit pénal et civil.

Les entreprises opérant dans les secteurs à haut risque – exploitation forestière, production énergétique, mines, pétrole et gaz, agro-industrie, marché des crédits carbone – doivent être tenues légalement de réaliser des diligences raisonnables en matière de droits humains et d’environnement, incluant l’évaluation des risques pour les défenseurs et leur responsabilité civile et pénale en cas de contribution à des représailles.

Le secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques doit garantir la transparence et la participation sûre des défenseurs dans tous les accords avec les pays hôtes des COP. Les investisseurs et organisations fournissant des financements climatiques doivent adopter une tolérance zéro face aux représailles.

Un choix sans alternative

Comme le souligne Mary Lawlor, les États n’ont pas le choix entre action et inaction climatique – seulement entre action efficace et destruction continue. Pour être efficace, cette action doit respecter les droits humains et ceux qui les défendent, dans tous les domaines. Travailler avec les défenseurs permettrait d’adopter de véritables solutions de réduction des émissions, de construire des stratégies d’atténuation et de résilience depuis la base, et d’opérer une transition vers des moyens de production énergétique justes et durables qui autonomisent les personnes.

Le modèle économique d’extraction et de profit qui nous a conduits à cette impasse ne peut être la base de solutions viables. L’universalité des droits humains doit être réaffirmée avec force. C’est ce que répètent les défenseurs du monde entier. Il n’y a plus de temps à perdre.

#DéfenseursClimat #DroitsHumains #JusticeClimatique #TransitionJuste #ActivismePacifique #PeupleAutochtones #CriseClimatique #NationsUnies #Répression #LibertéExpression