« Bonne nouvelle ! » s’exclame Theo Francken sur Facebook1, avant de relayer avec enthousiasme l’initiative d’Andrea Speyerbach de mobiliser en vue d’une action collective en justice contre l’État néerlandais pour « rendre visibles légalement les conséquences désastreuses de la migration massive sans restriction des cultures non conformes. » En clair, selon la philosophe batave, il s’agit d’attaquer l’attaquer l’Etat parce qu’il ne protège pas la culture nationale des attaques de la migration de masse comme on a déjà attaqué l’État pour ne pas avoir protégé le climat. Les migrants utiliseraient un droit construit par des valeurs différentes des leurs pour faire respecter et imposer leurs principes.

Une version plus courte de cet article a été publiée dans La Libre le 19/9/2025

Théo Francken applaudit cette tentative de protéger juridiquement « la culture, le style de vie et la cohésion sociale de la population originelle » et conclut par un encourageant « Bonne chance Mme Speyerbach ! »

Cette effusion mérite une réponse approfondie, non pas sur le terrain politique où Monsieur Francken se répand, mais sur le terrain conceptuel où se révèlent les failles fondamentales de cette approche. Le problème central n’est pas l’asymétrie juridique que Speyerbach dénonce – question légitime qui mérite débat – mais la prémisse même sur laquelle repose son argumentation : l’existence d’une « culture d’origine » qu’il faudrait protéger juridiquement.

L’aveu d’impuissance théorique

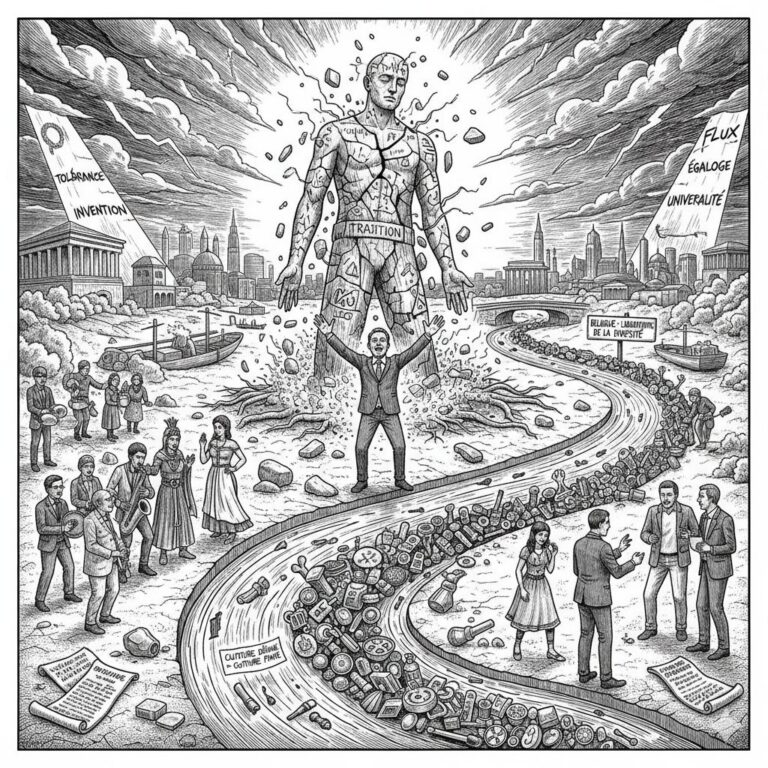

Commençons par un fait révélateur : Speyerbach elle-même reconnaît que définir cette « culture néerlandaise d’origine » constitue son « plus grand défi ». Cette difficulté n’est pas accidentelle : elle révèle l’impossibilité ontologique du projet. Car chercher à définir une culture d’origine, c’est comme tenter de photographier une rivière en prétendant capturer son essence : on n’obtient qu’un instantané figé d’un flux perpétuel.

L’anthropologie moderne conçoit la culture comme un processus dynamique, mais cette compréhension est le fruit d’une longue évolution intellectuelle. Au XIXe siècle, les premiers anthropologues voyaient les cultures comme des collections de traits à classer, des étapes sur une échelle de développement allant de la « sauvagerie » à la « civilisation ». Cette approche cherchait précisément à « muséifier » les cultures, à les ranger dans des catégories fixes comme des spécimens dans une vitrine.

Ce n’est qu’au XXe siècle que s’est opérée une révolution conceptuelle progressive. D’abord par le rejet des hiérarchies évolutionnistes et la reconnaissance de la singularité de chaque culture. Puis, vers le milieu du siècle, par l’émergence d’une vision interprétative qui conçoit la culture comme un système de significations perpétuellement négocié par ses membres – des « toiles de sens » que les humains tissent et retissent constamment. Cette transformation, qui a nécessité près d’un siècle de rupture avec les approches classificatoires initiales, met en évidence que la culture n’est vivante que lorsqu’elle est comprise comme processus. Une « culture définie » est, par définition, une culture finie – morte, fossilisée, muséifiée.

La Belgique, laboratoire de la diversité culturelle interne

Votre propre pays, Monsieur Francken, offre la démonstration éclatante de cette réalité. La Belgique n’a pas UNE culture mais DES cultures, et ce pluriel ne se limite pas aux trois communautés linguistiques officielles.

Prenez la Flandre que vous connaissez bien. Le néerlandais lui-même s’y décline en trois registres : l’Algemeen Nederlands standard, la Tussentaal (langue intermédiaire) utilisée au quotidien, et les dialectes locaux. Ces dialectes flamands sont souvent mutuellement inintelligibles entre eux : un locuteur du dialecte brugeois aura de sérieuses difficultés à comprendre celui du Limbourg, et vice versa au point que la VRT sous-titre les propos tenus en dialecte. C’est une réalité reconnue que même entre Flamands, la compréhension peut être ardue quand les dialectes locaux entrent en jeu.

Un habitant d’Anvers et un habitant de Courtrai partagent-ils exactement la même « culture flamande » ? L’histoire nous dit que non : Anvers, métropole portuaire cosmopolite depuis des siècles, a développé une culture urbaine distincte de celle de la Flandre occidentale rurale. Cette diversité linguistique n’est que la partie émergée d’une diversité culturelle bien plus profonde, même si le “Canon des Flandres” voulait réécrire l’identité flamande en …fermant ses fenêtres.

Et que dire des différences de classe sociale ? La « culture » d’un CEO d’une multinationale anversoise a-t-elle vraiment plus en commun avec celle d’un ouvrier du port d’Anvers qu’avec celle de son homologue parisien ou londonien ? Les sociologues ont amplement documenté comment le capital culturel transcende souvent les frontières nationales tout en créant des fossés au sein d’une même société.

L’illusion de la pureté culturelle

L’idée d’une culture « originelle » néerlandaise (ou belge, ou européenne) à protéger repose sur une méconnaissance profonde de l’histoire. Les Pays-Bas que Speyerbach veut défendre sont le produit de siècles de migrations, d’échanges, d’emprunts culturels. Le Siècle d’Or néerlandais lui-même est incompréhensible sans les influences juives portugaises, les échanges avec l’Indonésie, les artisans huguenots français fuyant les persécutions.

La langue néerlandaise elle-même témoigne de cette hybridité constitutive : mots français, termes allemands, emprunts à l’anglais, traces du yiddish dans l’argot d’Amsterdam, vocabulaire indonésien intégré depuis l’époque coloniale. Quelle est la version « pure » ou « originelle » de cette langue-mosaïque ?

Les valeurs : universelles ou particulières ?

Vous écrivez que « l’ethnie ne compte pas, mais les valeurs partagées ». Fort bien. Mais ces valeurs que vous énumérez – tolérance, égalité hommes-femmes, liberté d’orientation sexuelle – sont-elles spécifiquement néerlandaises ou belges ?

Ces valeurs sont le fruit de luttes universelles pour la dignité humaine. L’égalité hommes-femmes n’est pas une invention flamande mais le résultat de combats menés partout dans le monde. La tolérance envers les minorités sexuelles, que vous invoquez, était-elle une valeur « originelle » de nos sociétés ? Rappelons que l’homosexualité était encore pénalisée en Belgique jusqu’en 1985 et que le mariage homosexuel n’y est légal que depuis 2003.

Ces valeurs ne sont pas l’essence immuable d’une culture originelle mais des conquêtes récentes, souvent obtenues CONTRE les traditions culturelles dominantes. Les défendre est légitime et nécessaire, mais prétendre qu’elles définissent une culture « d’origine » est historiquement faux.

Le paradoxe de la protection juridique de la culture

L’initiative de Speyerbach révèle un paradoxe fondamental : vouloir figer juridiquement ce qui est par nature fluide. Imaginez qu’on ait voulu « protéger » la culture belge de 1830, celle de 1900, ou celle de 1960. Laquelle aurait été la « vraie » culture à préserver ? Celle où les femmes ne votaient pas ? Celle où le wallon dominait économiquement ? Celle d’avant la sécularisation ?

La culture évolue précisément parce qu’elle est vivante. Les frites, symbole « typiquement belge », sont d’origine incertaine (française ou belge, le débat continue). Le saxophone, invention belge d’Adolphe Sax, est devenu l’âme du jazz américain. La bande dessinée belge s’est nourrie d’influences américaines et japonaises. C’est cette capacité d’absorption, de transformation, de métissage qui fait la vitalité d’une culture.

Les vraies questions à poser

Au lieu de chercher à protéger une chimère – la « culture d’origine » – posons les vraies questions :

- Comment gérer le rythme du changement culturel ? C’est une question légitime. Les sociétés ont besoin de temps pour intégrer les transformations. Mais la réponse n’est pas la fossilisation juridique.

- Comment garantir le respect des droits fondamentaux ? Oui, l’égalité des sexes, la liberté d’expression, l’État de droit doivent être défendus. Mais ces principes universels ne sont la propriété exclusive d’aucune culture.

- Comment construire une cohésion sociale dans la diversité ? C’est le vrai défi. Il ne se résout pas en inventant une culture originelle mythique mais en créant des espaces de dialogue et d’échange.

La culture comme processus, non comme musée

La Belgique que vous défendez, Monsieur Francken, n’est pas celle de Charles Quint, ni celle de Léopold II, ni même celle de vos grands-parents. Elle est le produit d’évolutions constantes, d’influences multiples, de négociations perpétuelles entre tradition et modernité, entre local et global.

Vouloir figer cette dynamique par voie judiciaire, c’est condamner la culture à devenir ce qu’elle ne doit jamais être : un musée. Les cultures qui se figent meurent. Celles qui évoluent survivent.

L’asymétrie juridique que dénonce Speyerbach peut être débattue. Mais prétendre qu’il existe une « culture néerlandaise d’origine » clairement définissable et juridiquement protégeable est une impossibilité conceptuelle. C’est chercher à saisir le vent dans ses mains.

La vraie force de nos sociétés n’a jamais été leur pureté culturelle – qui n’a jamais existé – mais leur capacité à intégrer, transformer, réinventer. C’est cette dynamique qu’il faut préserver, non une essence imaginaire.

Les défis de l’intégration sont réels. Les tensions existent. Mais les solutions ne viendront pas de la mythification d’une culture originelle introuvable, mais de notre capacité collective à négocier démocratiquement les termes de notre vivre-ensemble, dans le respect de principes universels qui, eux, méritent effectivement d’être défendus – non comme propriété exclusive de l’Occident, mais comme patrimoine commun de l’humanité.

- https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1305541504264382&id=100044256348100 ↩︎