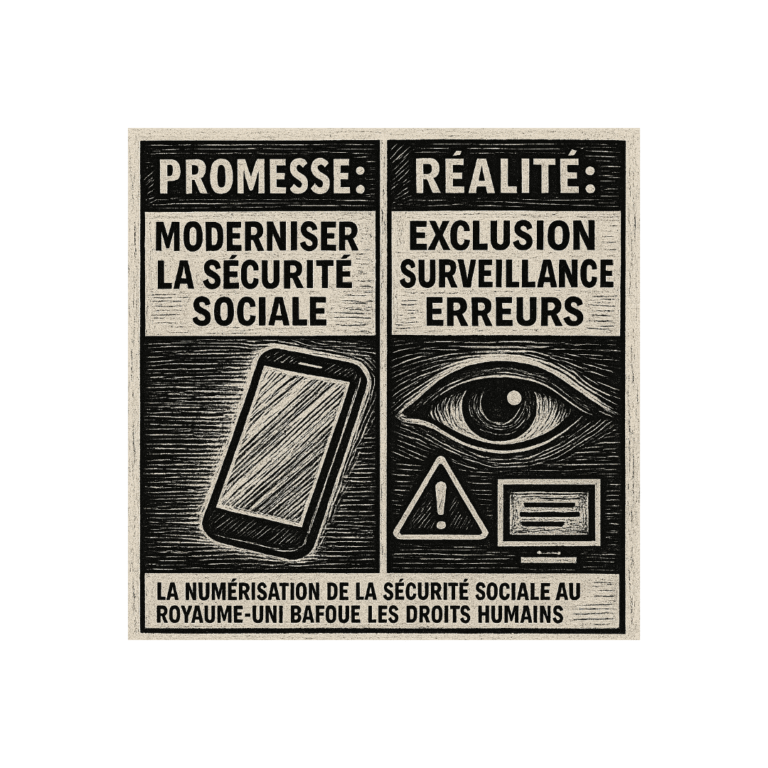

Un nouveau rapport d’Amnesty International révèle comment l’obsession du gouvernement britannique pour la digitalisation de la sécurité sociale fragilise les droits fondamentaux des citoyens. Derrière l’ambition de modernisation, se cachent exclusion numérique, surveillance intrusive et erreurs coûteuses, qui frappent d’abord les plus vulnérables.

Un virage numérique imposé

Depuis plusieurs années, le Department for Work and Pensions (DWP) impose un modèle « digital by default » pour gérer les allocations comme l’Universal Credit. Les demandes se font désormais quasi exclusivement en ligne, au prix d’une fracture sociale accrue. Les personnes âgées, en situation de handicap, en précarité ou peu familières des outils numériques se retrouvent ainsi piégées dans un système opaque. Pour beaucoup, l’accès aux droits devient un parcours semé d’embûches, parfois insurmontable.

Exclusion et détresse

Le rapport souligne que cette numérisation forcée entraîne non seulement l’exclusion de nombreux bénéficiaires, mais aussi une profonde détresse psychologique. Certains témoignages recueillis par Amnesty évoquent anxiété, dépression, voire des tentatives de suicide liées à l’impossibilité de faire valoir ses droits dans un univers déshumanisé. Une bénéficiaire confie : « Tout ce service automatisé vous rend plus anxieux, plus déprimé, parce que vous ne pouvez pas parler à un être humain. »

La tentation de la surveillance

Parallèlement, l’État britannique multiplie la collecte massive de données personnelles. Les informations fournies par les demandeurs sont croisées avec d’autres bases — fiscales, migratoires, médicales — dans un processus automatisé qui relève du contrôle permanent. Amnesty dénonce une logique de suspicion généralisée, où les plus pauvres deviennent les plus surveillés. Ce « panoptique social » expose les individus à des erreurs aux conséquences dramatiques : suspension de prestations, enquêtes abusives, stigmatisation.

L’automatisation à marche forcée

L’introduction d’algorithmes et d’outils d’intelligence artificielle, notamment pour détecter la fraude, accentue les dérives. Opaques, souvent biaisés et formés sur des données historiques discriminatoires, ces systèmes alimentent les inégalités. Des personnes handicapées ont été injustement ciblées pour suspicion de fraude, plongées dans des procédures interminables. Ici, la technologie n’est pas au service des usagers mais devient un instrument de contrôle et d’exclusion.

Un manque criant de transparence

Le DWP reste largement silencieux sur les critères et le fonctionnement de ses systèmes automatisés. Les rares informations obtenues l’ont été via des requêtes d’accès à l’information. Cette opacité empêche tout véritable contrôle démocratique et rend quasi impossible la contestation des décisions injustes.

Amnesty appelle à un sursaut

Pour l’organisation, les atteintes aux droits sociaux, au respect de la vie privée et au principe de non-discrimination ne sont pas une fatalité technologique, mais le résultat de choix politiques. Elle exige un moratoire sur les systèmes numériques qui violent les droits, un contrôle indépendant renforcé et la mise en place de voies de recours effectives. Plus largement, Amnesty rappelle que la sécurité sociale doit rester un outil d’émancipation et de solidarité, et non se transformer en machine à exclure et à punir.

Conclusion : À l’heure où de nombreux pays s’engagent sur la voie de la digitalisation de leurs services sociaux — et la charge de travail supplémentaire qui va être imposée aux CPAS suite aux mesures gouvernementales à propos du chômage risque bien d’induire de tels processus en Belgique aussi — l’exemple britannique sonne comme un avertissement. Moderniser ne peut signifier déshumaniser. Derrière l’illusion d’efficacité, c’est une démocratie sociale fragilisée que révèle Amnesty : un système qui, faute d’empathie, sacrifie les droits humains sur l’autel de la technologie.