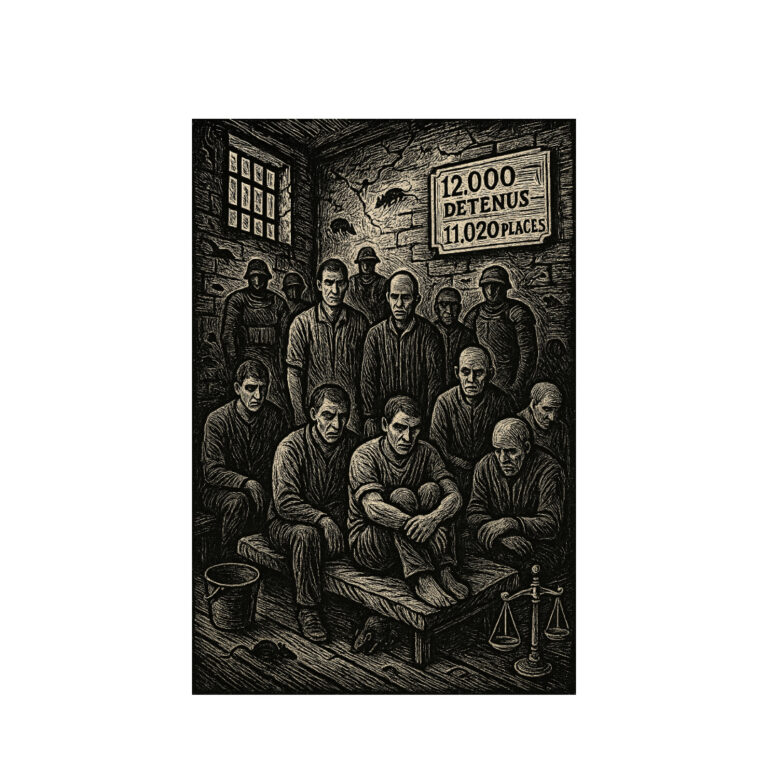

Le rapport annuel 2024 du Conseil central de surveillance pénitentiaire dresse un constat alarmant : avec plus de 12 000 détenus pour 11 020 places, les prisons belges connaissent une surpopulation record qui met en péril la dignité humaine des personnes incarcérées.

Cinq ans après sa création, le Conseil central de surveillance pénitentiaire (CCSP) tire la sonnette d’alarme. Son rapport annuel 2024, publié récemment, révèle une situation critique dans les établissements pénitentiaires belges, marquée par une surpopulation sans précédent et des conditions de détention qui défient les standards européens de dignité humaine.

Une surpopulation qui bat tous les records

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : fin 2024, les prisons belges accueillaient plus de 12 000 détenus pour une capacité officielle de 11 020 places, soit un taux de surpopulation de 14,3%. Plus troublant encore, 142 personnes dormaient sur des matelas posés à même le sol au 1er janvier 2025, une situation que le CCSP qualifie d’inhumaine et de contraire aux conventions européennes des droits de l’homme.

Cette explosion de la population carcérale s’explique principalement par une décision politique controversée : l’exécution systématique en détention des peines courtes (jusqu’à trois ans), qui étaient auparavant effectuées sous surveillance électronique. « Nous avons assisté à une multiplication par quatre de la présence de ces condamnés en prison en à peine deux ans », souligne Marc Nève, président du CCSP.

Des conditions de vie indignes dans des infrastructures vétustes

Au-delà des questions de capacité, le rapport met en lumière l’état déplorable des infrastructures carcérales. De nombreuses prisons, construites au XIXe siècle, présentent des défaillances majeures : humidité, moisissures, problèmes de chauffage, fenêtres cassées, installations sanitaires défectueuses, voire absentes dans certaines cellules.

Les commissions de surveillance rapportent des situations particulièrement choquantes : des détenus contraints d’utiliser des seaux pour leurs besoins physiologiques, des cellules sans eau courante, des problèmes d’hygiène chroniques et une prolifération de nuisibles comme les punaises de lit, les rats et les cafards.

Cachot de la prison de Nivelles, juin 2025

La santé mentale, nouveau cheval de bataille du CCSP

Pour 2024 et 2025, le CCSP a fait de la santé mentale en prison sa priorité absolue. Parmi les 12 000 détenus, environ 1 000 sont des personnes internées qui devraient théoriquement être prises en charge dans des centres spécialisés, mais qui se retrouvent en milieu carcéral faute de places disponibles.

Le Conseil a mené des visites approfondies dans cinq établissements (Jamioulx, Mons, Haren, Gand et Turnhout) en partenariat avec Unia, révélant un système de soins inadapté. Les personnels soignants, bien que motivés, manquent cruellement de moyens. Les consultations psychiatriques sont souvent retardées ou annulées, le secret médical n’est pas toujours respecté, et l’isolement reste la réponse privilégiée face aux crises, contrairement aux recommandations internationales.

Les grèves : un service minimum défaillant

L’année 2024 a été marquée par 82 jours de grèves dans les prisons belges, dont 47 au niveau national. Le rapport dénonce l’inefficacité du service minimum censé garantir les droits fondamentaux des détenus pendant ces mouvements sociaux. « Les plans de personnel ne sont pas respectés dans 30% des cas, et les services essentiels ne sont pas garantis dans plus de 50% des cas », révèle le document.

Pendant les grèves, les détenus se voient privés de promenade quotidienne, d’accès aux douches, aux soins médicaux, et les visites sont perturbées. Une situation que la Cour européenne des droits de l’homme a déjà condamnée à plusieurs reprises.

Le droit de plainte : une avancée fragile

Depuis octobre 2020, les détenus disposent d’un droit de plainte contre les décisions de l’administration pénitentiaire. En 2024, 5 542 dossiers ont été ouverts, soit une augmentation de 33% par rapport à l’année précédente. Si ce mécanisme offre une protection juridique aux personnes incarcérées, il révèle également l’ampleur des dysfonctionnements du système pénitentiaire.

Les plaintes portent principalement sur les mesures disciplinaires, les conditions de détention et l’accès aux soins. Paradoxalement, 38% des dossiers ne contiennent aucune plainte recevable, et seuls 56% des plaintes recevables sont jugées fondées, ce qui questionne l’effectivité du système.

Des recommandations urgentes face à l’inertie politique

Face à cette situation, le CCSP formule des recommandations claires aux autorités : interdire le recours aux matelas au sol, réduire la surpopulation sans augmenter la capacité carcérale, encourager les peines alternatives, améliorer les infrastructures et renforcer les équipes soignantes.

Le Conseil interpelle également sur l’absence de vision à long terme. Malgré l’ouverture de nouvelles prisons comme Haren (2022) et Termonde (2023), et la construction annoncée d’établissements à Anvers, Bourg-Léopold et Vresse-sur-Semois, la politique pénitentiaire reste centrée sur l’augmentation des places plutôt que sur la prévention de la récidive et la réinsertion.

Un enjeu de société démocratique

Au-delà des aspects techniques, le rapport du CCSP pose une question fondamentale sur le type de société que nous voulons construire. « Toute privation de liberté, quelle qu’en soit la durée, est toujours de nature à mettre en péril les droits fondamentaux », rappelle le président Marc Nève.

La nouvelle ministre de la Justice, qui a pris ses fonctions après les élections de juin 2024, a reconnu dans ses observations la gravité de la situation et annoncé des mesures d’urgence. Elle promet notamment l’adoption d’une loi d’urgence pour réguler les flux de détenus et la mise en place d’un service minimum effectif dès janvier 2026.

Reste à savoir si ces promesses se traduiront par des actes concrets. Car comme le souligne le CCSP, « la surpopulation n’est pas une fatalité, elle découle de choix politiques ». Et ces choix engagent notre conception même de la justice et de la dignité humaine dans une société démocratique.

Le rapport complet du CCSP est disponible sur le site ccsp.belgium.be

« Il n’y a qu’à renvoyer les détenus étrangers pour vider les prisons belges ? En le faisant dans les règles, elles déborderaient toujours…»

Dans un article paru dans LaLibre (26/6/2025) Annick Hovine analyse cette antienne que l’on entend régulièrement de la part de membres de la majorité gouvernementale.

Certains responsables politiques avancent l’idée de renvoyer les détenus étrangers dans leur pays d’origine pour désengorger les prisons belges. Pourtant, selon les chiffres officiels, cette piste ne suffirait pas à résoudre la crise.

- 44 % des détenus belges sont de nationalité étrangère, mais beaucoup sont en détention préventive et ne peuvent pas faire l’objet d’un transfèrement.

- Parmi les condamnés étrangers, seuls ceux purgeant des peines d’au moins trois ans peuvent, en théorie, être transférés.

- Même dans ce groupe, les contraintes juridiques (accords de coopération, consentement de la personne, délais de procédure) réduisent encore le champ d’application.

- En pratique, à peine 5,6 % de la population carcérale totale serait réellement transférable.

En moyenne, seulement 67 transfèrements ont été réalisés chaque année entre 2015 et 2024, soit 0,5 % du nombre de détenus. Pour la ministre de la Justice, renvoyer massivement les détenus étrangers n’est pas une mesure réaliste à court terme.

👉 « Il ne faut certainement pas espérer de miracle », résume Steven Limbourg, conseiller général à l’Autorité centrale.

📊 Quelques chiffres clés

- 13 118 détenus au total (juin 2025)

- 44 % ont une nationalité étrangère

- 42 % de ces étrangers sont en détention préventive (donc non transférables)

- 3 367 condamnés étrangers

- dont 1 306 sans titre de séjour

- dont 728 condamnés à plus de 3 ans et potentiellement transférables

- 5,6 % seulement des détenus réellement transférables

⚖️ Les obstacles au transfèrement

✅ Nécessité d’un accord international

✅ Consentement obligatoire dans la majorité des cas

✅ Délais de procédure longs (4 à 12 mois)

✅ Certains pays refusent toute coopération (ex. Algérie, Libye, Tunisie)

🔍 En pratique

- Moyenne annuelle des transfèrements : 67

- Soit 0,5 % des détenus

- Aucun « miracle » attendu à court terme