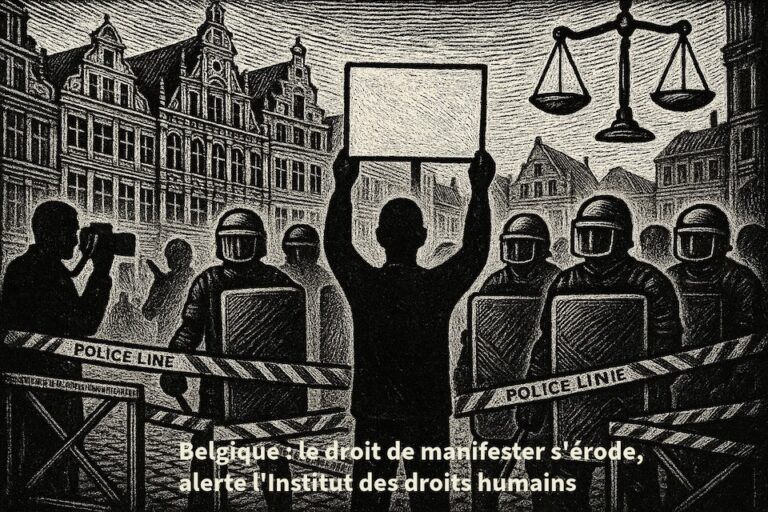

L’Institution fédérale tire la sonnette d’alarme dans son rapport 2024 : procédures restrictives, sanctions disproportionnées et effet dissuasif menacent la liberté de rassemblement.

Soixante euros d’amende pour avoir organisé un rassemblement pacifique d’une heure. C’est la sanction qu’a dû payer l’organisateur d’un événement sur la Grand-Place d’Anvers en mai 2023, uniquement pour n’avoir pas demandé l’autorisation communale trois semaines à l’avance. Un cas parmi d’autres qui illustre, selon l’Institut fédéral des droits humains (IFDH), l’érosion progressive du droit de manifester en Belgique.

Dans son rapport annuel publié cette semaine, l’institution indépendante consacre un chapitre entier à ce qu’elle qualifie de « rétrécissement de l’espace civique ». Une tendance qui inquiète jusqu’à Bruxelles : la Commission européenne a elle-même évoqué ces restrictions dans ses derniers rapports sur l’état de droit belge.

« Une manifestation tous les jours »

Pourtant, à première vue, la Belgique semble plutôt tolérante. « Le droit de manifester s’exerce presque quotidiennement, le plus souvent sans entrave injustifiée », reconnaît l’IFDH. Le pays applique depuis longtemps la « gestion négociée de l’espace public », privilégiant le dialogue entre forces de l’ordre et manifestants plutôt que la confrontation.

Cette approche, saluée à l’étranger, montre toutefois des signes d’essoufflement. L’Institut documente une série de restrictions qui, prises isolément, peuvent paraître anodines, mais révèlent ensemble « une tendance générale préoccupante ».

Quand l’autorisation devient un obstacle

Premier écueil : les procédures d’autorisation. Si la plupart des communes exigent une demande écrite plusieurs jours, voire semaines à l’avance, cette obligation peut « empêcher de réagir rapidement à des événements d’actualité », souligne le rapport.

L’exemple de la veillée prévue le 7 octobre 2024 à Bruxelles, en mémoire des victimes du conflit au Moyen-Orient, est révélateur. La Ville a d’abord imposé la place De Brouckère en travaux plutôt que la Bourse, jugée trop visible. Motif invoqué : la Bourse serait occupée « en permanence par des événements festifs qui ne peuvent pas être perturbés ».

Le Conseil d’État a finalement suspendu cette décision, rappelant que le droit de manifester inclut le choix du lieu et du moment.

Interdictions préventives en terrain glissant

Plus controversées encore : les interdictions individuelles préventives. Depuis 2022, une circulaire ministérielle autorise les bourgmestres à interdire à certains « fauteurs de trouble » de participer à des manifestations. Une mesure que l’IFDH juge problématique, faute de base légale claire.

« Il est presque toujours préférable de laisser un événement se dérouler et de sanctionner d’éventuels faits répréhensibles par la suite », plaide l’Institut, « plutôt que d’appliquer une interdiction sur base de simples présomptions ».

Journalistes et citoyens dans le viseur

Pendant les manifestations, les tensions se cristallisent autour du droit de filmer les interventions policières. Malgré des directives rappelant ce droit, l’IFDH relève des cas récurrents de « menaces ou d’arrestations de personnes qui filment ».

En 2021, le tribunal correctionnel de Bruxelles a même condamné des policiers pour vol d’usage après la saisie d’une caméra de journalistes couvrant une manifestation pacifique en 2015.

La problématique dépasse le cadre journalistique : selon l’IFDH, tous les citoyens devraient pouvoir filmer la police, conformément au droit européen, et pas seulement les professionnels des médias.

Le couperet des sanctions

Après les événements, place aux sanctions. Les plus fréquentes sont les amendes administratives communales pour absence d’autorisation. Même de faibles montants peuvent violer la liberté de manifester s’ils ont « pour effet d’intimider ou de dissuader », rappelle l’Institut en citant la jurisprudence européenne.

Cas d’école en Flandre occidentale : en 2024, un organisateur a écopé de deux amendes de 100 euros pour des rassemblements liés au conflit de Gaza, dispersés après 15 minutes et immédiatement par la police. Le délit ? Avoir demandé l’autorisation seulement 3 et 10 jours avant l’événement, au lieu des 15 jours réglementaires.

Vers une pénalisation accrue

Le nouveau Code pénal, qui entrera en vigueur en avril 2026, inquiète particulièrement l’IFDH. Il introduit l’infraction d' »atteinte méchante à l’autorité de l’État », permettant de sanctionner qui « porte atteinte à la force obligatoire de la loi » en « provoquant directement à la désobéissance ».

Pour l’Institut, cette disposition risque de criminaliser certaines formes de désobéissance civile, même non-violentes. « Tant qu’il n’est pas question d’appel à la violence, l’État doit tolérer certaines atteintes à son autorité », argue-t-il en s’appuyant sur la jurisprudence européenne.

La société civile sous pression

Au-delà des manifestations stricto sensu, c’est l’ensemble de l’espace civique qui se contracte. Une enquête de l’IFDH auprès de 150 organisations révèle que plus de la moitié subissent « des pressions et de l’intimidation ».

Intimidations juridiques, campagnes médiatiques hostiles, agressions verbales en ligne : les défenseurs des droits humains font face à un environnement de plus en plus hostile. Près d’un cinquième des organisations interrogées peinent même à participer à l’élaboration des politiques publiques.

« Un effet dissuasif réel »

Au final, c’est l’autocensure qui préoccupe le plus l’IFDH. Des citoyens renoncent à manifester par crainte des procédures, des contrôles ou des sanctions. Cet « effet dissuasif » existe « réellement et peut constituer une ingérence dans le droit de manifester, même si la crainte ne se concrétise pas ».

L’Institut en appelle donc à la vigilance des autorités : « Le souci légitime de prévenir les incidents ou de réprimer les infractions ne doit pas entraîner une érosion progressive du droit de manifester en Belgique. »

Un avertissement qui résonne alors que la liberté d’expression et de rassemblement fait face à des défis similaires dans de nombreuses démocraties occidentales. En Belgique comme ailleurs, la frontière entre sécurité et liberté reste un exercice d’équilibriste permanent.

Les Belges attachés au droit de protester malgré les restrictions

Un sondage Amnesty-IPSOS de mars 2025 révèle un paradoxe belge : alors que le droit de manifester subit des pressions croissantes, 60% des citoyens le considèrent comme « un pilier essentiel d’une société saine ».

Des citoyens actifs malgré tout Trois Belges sur quatre (74%) ont déjà participé à une forme de protestation : signature de pétition (56%), boycott (38%) ou manifestation (37%). Un quart s’identifie même comme « activiste ». Les motivations principales ? L’économie (inflation, chômage : 56%), puis les enjeux sociaux et environnementaux (39% chacun).

La violence rejetée, la pacifisme plébiscité Les Belges privilégient massivement les formes pacifiques : pétitions (92%), prises de parole (89%), manifestations pacifiques (88%). La violence est jugée « inacceptable en toutes circonstances » par 58% des sondés. Seuls 10% perçoivent les actions de protestation comme violentes.

Des obstacles réels sur le terrain Paradoxe révélateur : si 18% acceptent que la police use de violence contre des manifestations pacifiques, Amnesty International documente « des obstacles importants » à l’exercice de ce droit. L’organisation cite l’obligation d’autorisation, les sanctions administratives et les « menaces d’arrestation en raison du contenu même du message défendu ».

Inquiétudes gouvernementales Amnesty s’alarme des orientations du gouvernement fédéral, notamment la volonté de ressusciter l’interdiction judiciaire de manifester et de déployer la reconnaissance faciale dans l’espace public.

Sondage IPSOS réalisé en ligne du 25 février au 1er mars 2025 auprès de 2.000 Belges de plus de 18 ans.

Le rapport complet de l’IFDH est disponible sur www.institutfederaldroitshumains.be

IFDH #RapportAnnuel2024 #ÉtatDeDroit #EspaceCivique #InstitutFédéralDroitsHumains #PolitiqueBelge